Аннотация. На основе анализа зарубежной и отечественной психологической литературы разработана авторская периодизация изучения профессионального выгорания. Представлены результаты проведенного исследования среди 338 сотрудников учреждений социальной защиты населения Южного административного округа г. Москвы. Определены ключевые взаимосвязи между профессиональным выгоранием специалистов социальной сферы, уровнем удовлетворенности трудом и показателями полноценно функционирующего человека.

Введение

В 2005 г. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были пред-

ставлены данные, свидетельствующие об актуальности проблемы профес-

сионального выгорания для 30 % работников в странах Европейского союза

[Синдром эмоционального выгорания … , 2020]. Спустя 12 лет, в 2017 г.,

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при

проведении опроса россиян в ходе национального мониторинга здоровья

было установлено, что более 35 % опрошенных считают ведущими причи-

нами своего плохого самочувствия, а также проблем со здоровьем у родных

и близких работу и стресс1, что говорит о злободневности проблемы про-

фессионального выгорания и необходимости ее решения не только для

стран Запада, но и для России.

Профессиональное выгорание как феномен является результатом транс-

формационных процессов, происходящих в современном обществе, и зависит

в том числе и от личностных характеристик самого субъекта трудовых отно-

шений [Кузовкин, Жигулина, 2020], оказывая влияние на профессиональную

успешность работника во временной перспективе [Кононов, 2016, 2017].

Специалисты отмечают, что профессиональное выгорание проявляется

у работников различных сфер, включая офисных служащих, специалистов

IT, инженеров и менеджеров [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Однако чаще остальных сталкиваются с проблемой профессионального

выгорания специалисты сферы «человек – человек»: учителя, врачи и соци-

альные работники. Те или иные симптомы, свидетельствующие о выгора-

нии, встречаются у 85 % представителей этой сферы, что в последующем

приводит к развитию у них психосоматических и психовегетативных нару-

шений [Синдром эмоционального выгорания … , 2020].

Особенность деятельности специалистов социальной сферы заключает-

ся в поддержке людей, которые в ней нуждаются, при этом профессиональное

выгорание создает трудности и проблемы в процессе труда, снижая эффек-

тивность работников, провоцируя отчуждение и даже избегание контактов с

людьми (клиентами, пациентами, получателями услуг) [Жигулина, 2020].

Другими словами, можно говорить о том, что профессиональное выго-

рание является актуальной проблемой современного общества, симптомы

которого отмечаются у значительной части специалистов социальной сфе-

ры. Это неизбежно сказывается не только на уровне их профессиональной

успешности и качестве жизни, но и опосредованно на этих же показателях у

тех, с кем они работают в рамках своей трудовой деятельности.

В психологическую науку понятие burnout, или «выгорание», было

введено Г. Фройденбергером [Neckel, Schaffner, Wagner, 2017]. Начиная с

1970-х гг. проблема профессионального выгорания становится одной из тем,

активно изучающихся в психологии труда и организационной психологии.

Изначально данное состояние рассматривалось как сочетание двух компо-

нентов – состояния изнеможения и чувства собственной бесполезности.

В настоящий момент выгорание (профессиональное выгорание) определяют

как устойчивую реакцию на хронический рабочий стресс, состоящую из

трех компонентов – переживания истощения эмоциональных и физических

ресурсов (эмоциональное истощение); безразличия, отстраненного отноше-

ния к клиентам или работе в целом (деперсонализация или цинизм) и чув-

ства некомпетентности или отсутствия достижений и продуктивности на

работе [Maslach, Leiter, 2008].

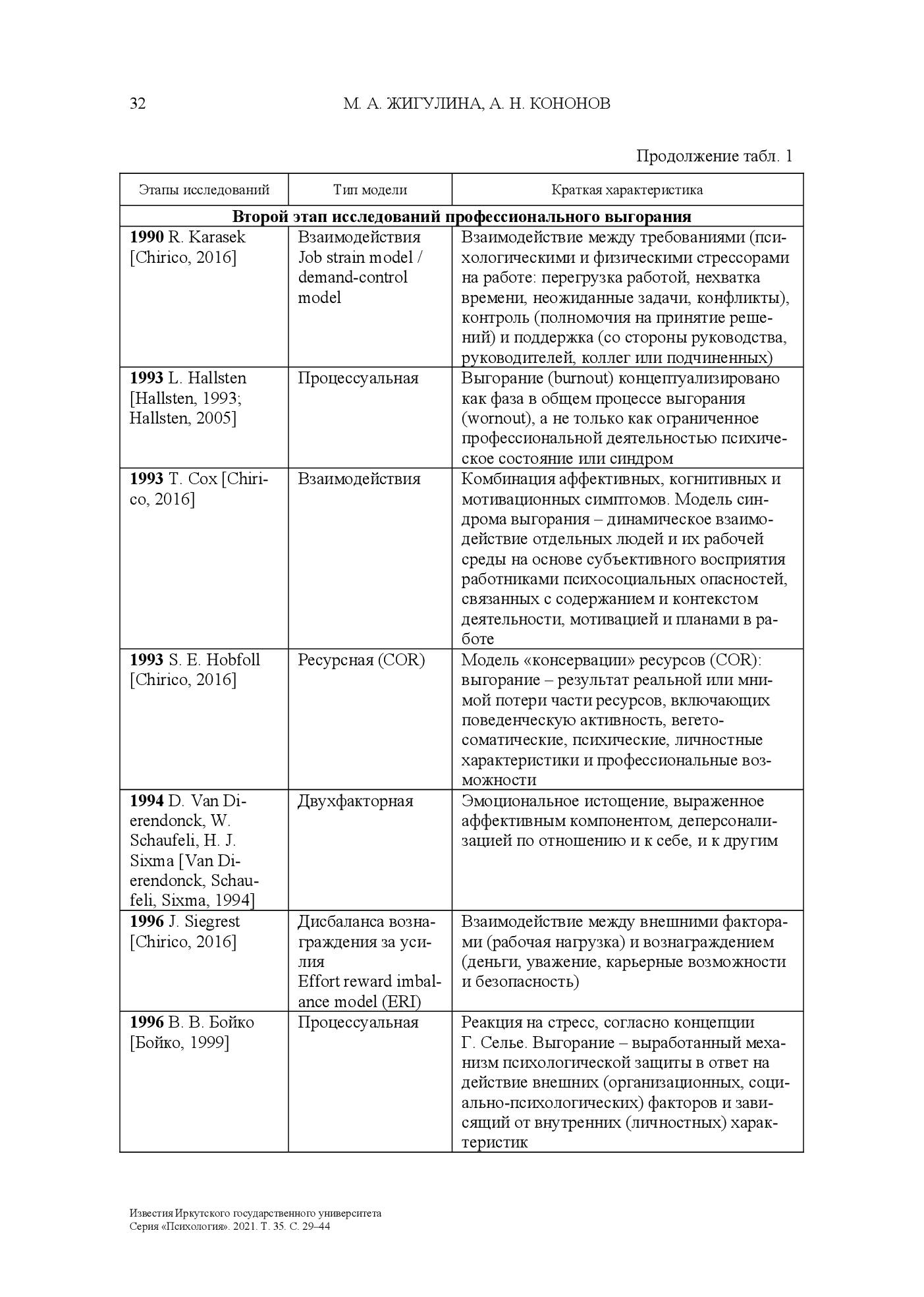

На основе проведенного анализа литературы по проблеме профессио-

нального выгорания нами была предпринята попытка систематизировать

имеющиеся взгляды на данное состояние в психологической науке (табл. 1).

Представленные данные (см. табл. 1) хотя и охватывают только часть ис-

следований, все же дают возможность выделить этапы развития представле-

ний о профессиональном выгорании. В результате наблюдений и исследова-

ний, проведенных как отечественными, так и зарубежными учеными, созданы

различные модели этого явления. Можно проследить, как расширялся кон-

текст феномена – от концептуального описания Г. Фройденберга в 1974 г.

состояния хронической усталости медицинского персонала, возникающего на

рабочем месте, до феномена, свойственного людям в наше напряженное, не-

стабильное время не только на работе, но и вне рабочей обстановки.

Краткая характеристика моделей профессионального выгорания

Введение

В 2005 г. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были пред-

ставлены данные, свидетельствующие об актуальности проблемы профес-

сионального выгорания для 30 % работников в странах Европейского союза

[Синдром эмоционального выгорания … , 2020]. Спустя 12 лет, в 2017 г.,

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при

проведении опроса россиян в ходе национального мониторинга здоровья

было установлено, что более 35 % опрошенных считают ведущими причи-

нами своего плохого самочувствия, а также проблем со здоровьем у родных

и близких работу и стресс1, что говорит о злободневности проблемы про-

фессионального выгорания и необходимости ее решения не только для

стран Запада, но и для России.

Профессиональное выгорание как феномен является результатом транс-

формационных процессов, происходящих в современном обществе, и зависит

в том числе и от личностных характеристик самого субъекта трудовых отно-

шений [Кузовкин, Жигулина, 2020], оказывая влияние на профессиональную

успешность работника во временной перспективе [Кононов, 2016, 2017].

Специалисты отмечают, что профессиональное выгорание проявляется

у работников различных сфер, включая офисных служащих, специалистов

IT, инженеров и менеджеров [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Однако чаще остальных сталкиваются с проблемой профессионального

выгорания специалисты сферы «человек – человек»: учителя, врачи и соци-

альные работники. Те или иные симптомы, свидетельствующие о выгора-

нии, встречаются у 85 % представителей этой сферы, что в последующем

приводит к развитию у них психосоматических и психовегетативных нару-

шений [Синдром эмоционального выгорания … , 2020].

Особенность деятельности специалистов социальной сферы заключает-

ся в поддержке людей, которые в ней нуждаются, при этом профессиональное

выгорание создает трудности и проблемы в процессе труда, снижая эффек-

тивность работников, провоцируя отчуждение и даже избегание контактов с

людьми (клиентами, пациентами, получателями услуг) [Жигулина, 2020].

Другими словами, можно говорить о том, что профессиональное выго-

рание является актуальной проблемой современного общества, симптомы

которого отмечаются у значительной части специалистов социальной сфе-

ры. Это неизбежно сказывается не только на уровне их профессиональной

успешности и качестве жизни, но и опосредованно на этих же показателях у

тех, с кем они работают в рамках своей трудовой деятельности.

В психологическую науку понятие burnout, или «выгорание», было

введено Г. Фройденбергером [Neckel, Schaffner, Wagner, 2017]. Начиная с

1970-х гг. проблема профессионального выгорания становится одной из тем,

активно изучающихся в психологии труда и организационной психологии.

Изначально данное состояние рассматривалось как сочетание двух компо-

нентов – состояния изнеможения и чувства собственной бесполезности.

В настоящий момент выгорание (профессиональное выгорание) определяют

как устойчивую реакцию на хронический рабочий стресс, состоящую из

трех компонентов – переживания истощения эмоциональных и физических

ресурсов (эмоциональное истощение); безразличия, отстраненного отноше-

ния к клиентам или работе в целом (деперсонализация или цинизм) и чув-

ства некомпетентности или отсутствия достижений и продуктивности на

работе [Maslach, Leiter, 2008].

На основе проведенного анализа литературы по проблеме профессио-

нального выгорания нами была предпринята попытка систематизировать

имеющиеся взгляды на данное состояние в психологической науке (табл. 1).

Представленные данные (см. табл. 1) хотя и охватывают только часть ис-

следований, все же дают возможность выделить этапы развития представле-

ний о профессиональном выгорании. В результате наблюдений и исследова-

ний, проведенных как отечественными, так и зарубежными учеными, созданы

различные модели этого явления. Можно проследить, как расширялся кон-

текст феномена – от концептуального описания Г. Фройденберга в 1974 г.

состояния хронической усталости медицинского персонала, возникающего на

рабочем месте, до феномена, свойственного людям в наше напряженное, не-

стабильное время не только на работе, но и вне рабочей обстановки.

Краткая характеристика моделей профессионального выгорания

На сегодняшний день исследователи выделяют три этапа исследований

профессионального выгорания.

На первом этапе профессиональное выгорание рассматривалось скорее

как личностно-социальная проблема «помогающего специалиста», а органи-

зационным аспектам практически не уделялось внимания. Вначале исследо-

вания носили преимущественно клинический, описательный характер

[Maslach, Leiter, 2008; The job demands-resources…, 2001], затем стали появ-

ляться фазовые модели [Brill, 1984; Frith, Mims, 1985; Jones, 1981; Schaufeli,

Leiter, Maslach, 2009]. Многие фазовые модели стремились свести выгора-

ние к одномерной конструкции истощения, которую проще измерить. Про-

цессуальные модели описывали выгорание как динамический процесс сме-

ны фаз/стадий. В результате наибольшее распространение получила трех-

факторная модель К. Маслач, в которой были выделены основные аспекты

профессионального выгорания: истощение, деперсонализация и профессио-

нальная неэффективность.

На втором этапе, в так называемой эмпирической фазе, ученые разра-

ботали стандартизированные показатели профессионального выгорания,

расширился географический охват исследований. Появились модели выго-

рания на основе теории сохранения ресурсов и теории стресса [Chirico,

2016]. Основное внимание уделялось «рабочим» факторам, личностные

компоненты отошли на второй план.

На третьем этапе теоретическая структура профессионального выго-

рания пополнилась и организационными источниками рабочего стресса,

приблизившись к цельному видению феномена [Neckel, Schaffner, Wagner,

2017]. Исследователи изучали организационные стрессоры, психосоциаль-

ные факторы риска, связанные с выгоранием, их взаимосвязь и взаимовлия-

ние, их различные соотношения, взаимодействие различных факторов [Chirico,

2016; The job demands-resources … , 2001; Leiter, Maslach, 2004; Dierendonck,

Schaufeli, Sixma, 1994]. По мнению исследователей, выгорание

развивается как результат несоответствия рабочей среды и работника,

нарушения баланса ресурсов, рабочих требований.

С развитием «позитивной психологии», объектом практики которой яв-

ляются сильные стороны человека, его созидательный потенциал, опти-

мальное функционирование, фокус исследований профессионального выго-

рания сместился в противоположную сторону, акцентируя внимание на во-

влеченности [Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009; Neckel, Schaffner, Wagner, 2017].

Профессиональное выгорание уже не рассматривается как специфиче-

ская проблема помогающих профессий. Оно является результатом несоот-

ветствия между профессионалами и их трудовыми контекстами в несколь-

ких областях трудовой жизни (например, рабочая нагрузка, контроль, возна-

граждение, сообщество, справедливость и ценности). Стоит отметить, что,

несмотря на 50-летнюю историю исследований профессионального выгора-

ния, каждое последующее исследование освещает все новые грани этого

явления, обогащая предыдущие знания.

ющие на вероятность возникновения профессионального выгорания, явля-

ются множественными, они включают психосоциальную рабочую среду,

социально-демографические / профессиональные характеристики, социаль-

ные отношения вне работы, образ жизни и особенности личности. То есть

личность специалиста является одним из факторов формирования профес-

сионального выгорания.

В контексте нашего исследования крайне важным представляется мне-

ние К. Роджерса относительно полноценно функционирующего человека,

который, как показывают исследования, менее подвержен профессиональ-

ному выгоранию [Кузовкин, Жигулина, 2020]. Проведенный теоретический

анализ литературы по проблеме профессионального выгорания позволяет

предположить, что специалист, обладающий творческим отношением к ра-

боте и жизни, позитивным самоотношением, рефлексивностью, способно-

стью к саморегуляции, ответственностью, умением выстраивать конструк-

тивные отношения с коллегами и клиентами, менее подвержен рабочему

стрессу, а значит, и профессиональному выгоранию.

Организация и методы исследования

Характеристика выборки. Выборку составили сотрудники учреждений

социальной защиты населения Южного административного округа г. Моск-

вы, объем выборки – 338 человек (251 женщина, 87 мужчин), возраст участ-

ников – от 22 до 64 лет (средний возраст 44,9 ± 10,7 лет).

В исследовании применялись: 1) опросник «Эмоциональное выгорание»

[Райгородский, 2006]; 2) опросник SI-22, определяющий уровень полноцен-

ного функционирования человека [Measuring Rogers’ conception … , 2018];

3) методика «Интегральная удовлетворенность трудом» [Фетискин, Козлов,

Мануйлов, 2002]. Был использован метод математической статистики – ко-

эффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Для математической обработ-

ки данных привлекалась многофункциональная программа статического

анализа SPSS Statistics 21.

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между профессиональ-

ным выгоранием, удовлетворенностью трудом и показателями полноценно

функционирующего человека у специалистов социальной сферы.

Результаты исследования и их обсуждение

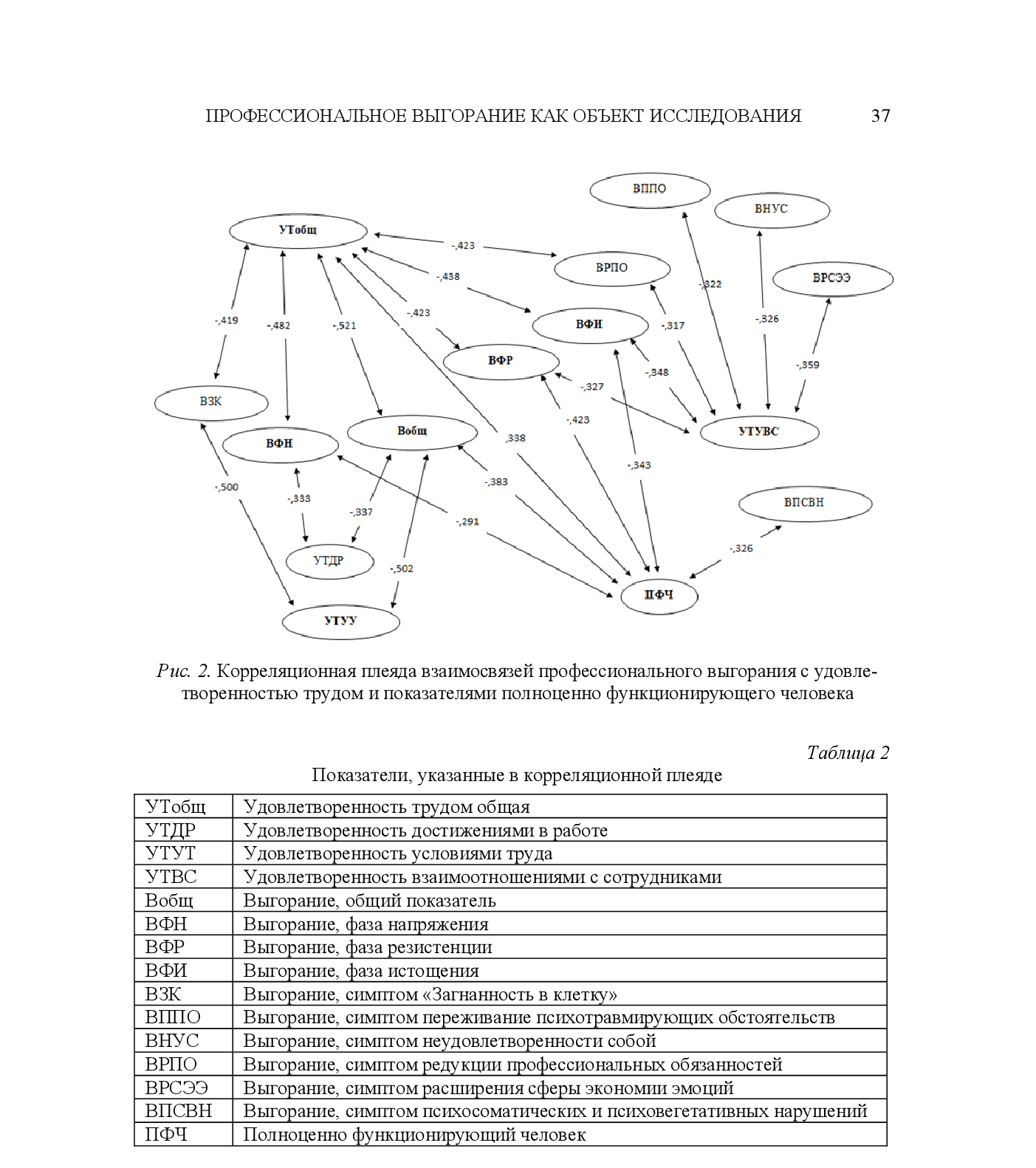

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, представлены в

корреляционной плеяде (рис. 2).

В таблице 2 приведена расшифровка обозначений, использованных на

рис. 2.

В корреляционной плеяде можно выделить следующие блоки:

– «Удовлетворенность трудом общая»;

– «Удовлетворенность условиями труда»;

– «Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками»;

– «Удовлетворенность достижениями в работе»;

– «Полноценно функционирующий человек».

профессионального выгорания.

На первом этапе профессиональное выгорание рассматривалось скорее

как личностно-социальная проблема «помогающего специалиста», а органи-

зационным аспектам практически не уделялось внимания. Вначале исследо-

вания носили преимущественно клинический, описательный характер

[Maslach, Leiter, 2008; The job demands-resources…, 2001], затем стали появ-

ляться фазовые модели [Brill, 1984; Frith, Mims, 1985; Jones, 1981; Schaufeli,

Leiter, Maslach, 2009]. Многие фазовые модели стремились свести выгора-

ние к одномерной конструкции истощения, которую проще измерить. Про-

цессуальные модели описывали выгорание как динамический процесс сме-

ны фаз/стадий. В результате наибольшее распространение получила трех-

факторная модель К. Маслач, в которой были выделены основные аспекты

профессионального выгорания: истощение, деперсонализация и профессио-

нальная неэффективность.

На втором этапе, в так называемой эмпирической фазе, ученые разра-

ботали стандартизированные показатели профессионального выгорания,

расширился географический охват исследований. Появились модели выго-

рания на основе теории сохранения ресурсов и теории стресса [Chirico,

2016]. Основное внимание уделялось «рабочим» факторам, личностные

компоненты отошли на второй план.

На третьем этапе теоретическая структура профессионального выго-

рания пополнилась и организационными источниками рабочего стресса,

приблизившись к цельному видению феномена [Neckel, Schaffner, Wagner,

2017]. Исследователи изучали организационные стрессоры, психосоциаль-

ные факторы риска, связанные с выгоранием, их взаимосвязь и взаимовлия-

ние, их различные соотношения, взаимодействие различных факторов [Chirico,

2016; The job demands-resources … , 2001; Leiter, Maslach, 2004; Dierendonck,

Schaufeli, Sixma, 1994]. По мнению исследователей, выгорание

развивается как результат несоответствия рабочей среды и работника,

нарушения баланса ресурсов, рабочих требований.

С развитием «позитивной психологии», объектом практики которой яв-

ляются сильные стороны человека, его созидательный потенциал, опти-

мальное функционирование, фокус исследований профессионального выго-

рания сместился в противоположную сторону, акцентируя внимание на во-

влеченности [Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009; Neckel, Schaffner, Wagner, 2017].

Профессиональное выгорание уже не рассматривается как специфиче-

ская проблема помогающих профессий. Оно является результатом несоот-

ветствия между профессионалами и их трудовыми контекстами в несколь-

ких областях трудовой жизни (например, рабочая нагрузка, контроль, возна-

граждение, сообщество, справедливость и ценности). Стоит отметить, что,

несмотря на 50-летнюю историю исследований профессионального выгора-

ния, каждое последующее исследование освещает все новые грани этого

явления, обогащая предыдущие знания.

ющие на вероятность возникновения профессионального выгорания, явля-

ются множественными, они включают психосоциальную рабочую среду,

социально-демографические / профессиональные характеристики, социаль-

ные отношения вне работы, образ жизни и особенности личности. То есть

личность специалиста является одним из факторов формирования профес-

сионального выгорания.

В контексте нашего исследования крайне важным представляется мне-

ние К. Роджерса относительно полноценно функционирующего человека,

который, как показывают исследования, менее подвержен профессиональ-

ному выгоранию [Кузовкин, Жигулина, 2020]. Проведенный теоретический

анализ литературы по проблеме профессионального выгорания позволяет

предположить, что специалист, обладающий творческим отношением к ра-

боте и жизни, позитивным самоотношением, рефлексивностью, способно-

стью к саморегуляции, ответственностью, умением выстраивать конструк-

тивные отношения с коллегами и клиентами, менее подвержен рабочему

стрессу, а значит, и профессиональному выгоранию.

Организация и методы исследования

Характеристика выборки. Выборку составили сотрудники учреждений

социальной защиты населения Южного административного округа г. Моск-

вы, объем выборки – 338 человек (251 женщина, 87 мужчин), возраст участ-

ников – от 22 до 64 лет (средний возраст 44,9 ± 10,7 лет).

В исследовании применялись: 1) опросник «Эмоциональное выгорание»

[Райгородский, 2006]; 2) опросник SI-22, определяющий уровень полноцен-

ного функционирования человека [Measuring Rogers’ conception … , 2018];

3) методика «Интегральная удовлетворенность трудом» [Фетискин, Козлов,

Мануйлов, 2002]. Был использован метод математической статистики – ко-

эффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Для математической обработ-

ки данных привлекалась многофункциональная программа статического

анализа SPSS Statistics 21.

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между профессиональ-

ным выгоранием, удовлетворенностью трудом и показателями полноценно

функционирующего человека у специалистов социальной сферы.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, представлены в

корреляционной плеяде (рис. 2).

В таблице 2 приведена расшифровка обозначений, использованных на

рис. 2.

В корреляционной плеяде можно выделить следующие блоки:

– «Удовлетворенность трудом общая»;

– «Удовлетворенность условиями труда»;

– «Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками»;

– «Удовлетворенность достижениями в работе»;

– «Полноценно функционирующий человек».

Все корреляционные связи в указанных блоках значимы на уровне

p ≤ 0,01.

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность трудом» (УТобщ).

Выявлена сильная отрицательная корреляционная связь с общим показате-

лем уровня выгорания (Вобщ), который является суммой количественных

показателей сформированности каждой из фаз выгорания. Отрицательные

связи средней силы с показателями по всем трем фазам выгорания (ВФН,

ВФР, ВФИ). Переменная ВФН отражает наличие тревожного напряжения у

специалиста и является запускающим механизмом формирования профес-

сионального выгорания. Переменная ВФР указывает на процесс ограниче-

ния и избегания специалистом эмоционального реагирования. Переменная

ВФИ – падение общего энергетического тонуса и истощение нервной си-

стемы работника. С симптомами выгорания «Загнанность в клетку» (чув-

ство безысходности) и «Редукция профессиональных обязанностей» (облег-

чение и сокращение эмоционально затратных профессиональных обязанно-

стей) также установлена отрицательная связь средней силы.

Поскольку удовлетворенность трудом сопряжена с субъективным, оце-

ночным отношением работника к трудовой деятельности, личным само-

ощущением, связанным с ней (внутриорганизационные, личностные компо-

ненты удовлетворенности трудом), то, чем выше удовлетворенность, тем

менее выражены симптомы выгорания. Работник с положительным отноше-

нием к выполняемым трудовым обязанностям, условиям труда, руководству

и коллегам, организации в целом, к себе как профессионалу, творчески под-

ходящий к делу, в меньшей степени испытывает напряжение в работе, менее

подвержен воздействию различных стрессогенных рабочих факторов [Руда-

лева, Кабашева, 2014].

С переменной ПФЧ наблюдается положительная связь средней силы,

которая отражает показатели критериев полноценно функционирующего

человека, описанного К. Роджерсом. Полноценно функционирующий чело-

век обладает такими характеристиками, как: открытость опыту, экзистенци-

альная жизнь, организмическое доверие, эмпирическая свобода, творческое

отношение к жизни. Чем выше показатель полноценного функционирова-

ния, тем человек более реалистичен и объективен в восприятии окружающе-

го мира и себя в этом мире, эффективен в решении возникающих проблем,

способен к саморегуляции, менее уязвим для угроз. У такого человека по-

вышается компетентность в построении конструктивных взаимоотношений

с окружающими. Он уникально и творчески адаптируется к новым ситуаци-

ям, осознает и выражает свои цели и ценности [Роджерс, 2001].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность условиями труда»

(УТУТ). Отмечаются сильные отрицательные связи с переменными ВЗК

(симптом «Загнанность в клетку») и Вобщ. Под условиями труда понимают-

ся не только санитарно-гигиенические и производственно-технические

условия, но организация трудового процесса. Специалист, более удовлетво-

ренный условиями, в которых он проводит значительную часть своего вре-

мени, испытывает меньше напряжения в связи с профессиональной деятель-

ностью [Жигулина, 2020].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность взаимоотношения-

ми с сотрудниками» (УТВС). Выявлены отрицательные связи средней силы

с переменными ВФР, ВФИ, ВРПО, ВППО, ВНУС, ВРСЭЭ. Эти переменные

отражают негативно окрашенные переживания специалиста по отношению

к себе, получателям услуг, стремление избегать эмоциональной включенно-

сти в работу, сокращать эмоционально нагруженные контакты. Соответ-

ственно, высокая удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками

говорит о том, что в коллективе сложился благоприятный микроклимат, от-

ношения взаимопомощи между коллегами. Специалист имеет возможность

поведать коллегам о собственных переживаниях, обсудить сложности в ра-

боте, поделиться радостью, получить эмоциональную и профессиональную

поддержку [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность достижениями в

работе» (УТДР). Переменная «Удовлетворенность достижениями в работе»

имеет отрицательную связь средней силы с переменными ВФН и Вобщ.

Удовлетворенность достижениями в работе говорит о том, что специалист

имеет высокую самооценку, ценит себя как профессионала и его труд по

достоинству оценен и признан как коллегами, так и руководством. Специа-

лист, имеющий высокие показатели удовлетворенности достижениями в

работе, менее подвержен воздействию стрессогенных рабочих факторов

[Рудалева, Кабашева, 2014].

Анализ результатов по блоку «Полноценно функционирующий человек»

(ПФЧ). Установлены отрицательные связи средней силы с переменными,

отражающими все стадии выгорания (ВФН, ВФР, ВФИ), и переменной

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» (ВПСН). Симптом

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» отражает уровень

таких проявлений, как нарушения работы ЖКТ, сердечно-сосудистой си-

стемы, расстройства сна и пищевого поведения, злоупотребление ПАВ

[Чутко, Козина, 2014]. Исследования и отечественных, и зарубежных уче-

ных показывают, что человек, который осознает свои внутренние конфлик-

ты, конгруэнтно выражает свои эмоции, чувства, мысли, не испытывает

угрозы, сталкиваясь с жизненными трудностями, имеет более развитую спо-

собность к саморегуляции, менее подвержен психосоматическим заболева-

ниям [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Результаты проведенного исследования демонстрируют взаимосвязь

показателей уровня профессионального выгорания с показателями удовле-

творенности трудом и полноценно функционирующего человека и позволя-

ют говорить о том, что чем выше уровень показателей удовлетворенности

трудом и полноценного функционирования, тем ниже уровень профессио-

нального выгорания. Таким образом, меры психологического воздействия,

направленные на улучшение внутриорганизационных и личностных состав-

ляющих удовлетворенности трудом, а также развитие личности специалиста

социальной сферы, будут способствовать предотвращению и/или снижению

проявлений симптомов профессионального выгорания, тем самым повышая

уровень жизни не только самого работника, но и обращающихся за соци-

альной помощью граждан.

Выводы

1. Проблема профессионального выгорания остается одной из актуаль-

ных для психологии труда и организационной психологии в России и за ру-

бежом. Профессиональному выгоранию подвержены работники разных спе-

циальностей, однако специалисты помогающих профессий (профессий «че-

ловек – человек») входят в группу риска, так как симптомы данного состоя-

ния отмечаются более чем у 85 % работников этой сферы.

2. В настоящий момент психологическая наука находится на третьем

этапе развития представлений о состоянии профессионального выгорания, в

рамках которого фокус внимания исследователей смещен на исследование

сильных сторон личности и их роли в предотвращении выгорания.

3. Среди факторов, вызывающих состояние профессионального выго-

рания, выделяются следующие: психосоциальная рабочая среда, социально-

демографические / профессиональные характеристики, социальные отноше-

ния вне работы, образ жизни и особенности личности работника.

4. Исследование взаимосвязи профессионального выгорания работни-

ков социальной сферы (n = 338) с уровнем удовлетворенности трудом и по-

казателями полноценно функционирующего человека с использованием ко-

эффициента ранговой корреляции r-Спирмена позволило выделить четыре

блока (наиболее нагруженных элементов плеяды): «Удовлетворенность тру-

дом общая»; «Удовлетворенность условиями труда»; «Удовлетворенность

взаимоотношениями с сотрудниками»; «Полноценно функционирующий

человек». Все корреляционные связи в указанных блоках значимы на уровне

p ≤ 0,01.

5. Полученные результаты исследования могут быть использованы для

снижения уровня профессионального выгорания специалистов социальной

сферы посредством повышения

p ≤ 0,01.

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность трудом» (УТобщ).

Выявлена сильная отрицательная корреляционная связь с общим показате-

лем уровня выгорания (Вобщ), который является суммой количественных

показателей сформированности каждой из фаз выгорания. Отрицательные

связи средней силы с показателями по всем трем фазам выгорания (ВФН,

ВФР, ВФИ). Переменная ВФН отражает наличие тревожного напряжения у

специалиста и является запускающим механизмом формирования профес-

сионального выгорания. Переменная ВФР указывает на процесс ограниче-

ния и избегания специалистом эмоционального реагирования. Переменная

ВФИ – падение общего энергетического тонуса и истощение нервной си-

стемы работника. С симптомами выгорания «Загнанность в клетку» (чув-

ство безысходности) и «Редукция профессиональных обязанностей» (облег-

чение и сокращение эмоционально затратных профессиональных обязанно-

стей) также установлена отрицательная связь средней силы.

Поскольку удовлетворенность трудом сопряжена с субъективным, оце-

ночным отношением работника к трудовой деятельности, личным само-

ощущением, связанным с ней (внутриорганизационные, личностные компо-

ненты удовлетворенности трудом), то, чем выше удовлетворенность, тем

менее выражены симптомы выгорания. Работник с положительным отноше-

нием к выполняемым трудовым обязанностям, условиям труда, руководству

и коллегам, организации в целом, к себе как профессионалу, творчески под-

ходящий к делу, в меньшей степени испытывает напряжение в работе, менее

подвержен воздействию различных стрессогенных рабочих факторов [Руда-

лева, Кабашева, 2014].

С переменной ПФЧ наблюдается положительная связь средней силы,

которая отражает показатели критериев полноценно функционирующего

человека, описанного К. Роджерсом. Полноценно функционирующий чело-

век обладает такими характеристиками, как: открытость опыту, экзистенци-

альная жизнь, организмическое доверие, эмпирическая свобода, творческое

отношение к жизни. Чем выше показатель полноценного функционирова-

ния, тем человек более реалистичен и объективен в восприятии окружающе-

го мира и себя в этом мире, эффективен в решении возникающих проблем,

способен к саморегуляции, менее уязвим для угроз. У такого человека по-

вышается компетентность в построении конструктивных взаимоотношений

с окружающими. Он уникально и творчески адаптируется к новым ситуаци-

ям, осознает и выражает свои цели и ценности [Роджерс, 2001].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность условиями труда»

(УТУТ). Отмечаются сильные отрицательные связи с переменными ВЗК

(симптом «Загнанность в клетку») и Вобщ. Под условиями труда понимают-

ся не только санитарно-гигиенические и производственно-технические

условия, но организация трудового процесса. Специалист, более удовлетво-

ренный условиями, в которых он проводит значительную часть своего вре-

мени, испытывает меньше напряжения в связи с профессиональной деятель-

ностью [Жигулина, 2020].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность взаимоотношения-

ми с сотрудниками» (УТВС). Выявлены отрицательные связи средней силы

с переменными ВФР, ВФИ, ВРПО, ВППО, ВНУС, ВРСЭЭ. Эти переменные

отражают негативно окрашенные переживания специалиста по отношению

к себе, получателям услуг, стремление избегать эмоциональной включенно-

сти в работу, сокращать эмоционально нагруженные контакты. Соответ-

ственно, высокая удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками

говорит о том, что в коллективе сложился благоприятный микроклимат, от-

ношения взаимопомощи между коллегами. Специалист имеет возможность

поведать коллегам о собственных переживаниях, обсудить сложности в ра-

боте, поделиться радостью, получить эмоциональную и профессиональную

поддержку [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Анализ результатов по блоку «Удовлетворенность достижениями в

работе» (УТДР). Переменная «Удовлетворенность достижениями в работе»

имеет отрицательную связь средней силы с переменными ВФН и Вобщ.

Удовлетворенность достижениями в работе говорит о том, что специалист

имеет высокую самооценку, ценит себя как профессионала и его труд по

достоинству оценен и признан как коллегами, так и руководством. Специа-

лист, имеющий высокие показатели удовлетворенности достижениями в

работе, менее подвержен воздействию стрессогенных рабочих факторов

[Рудалева, Кабашева, 2014].

Анализ результатов по блоку «Полноценно функционирующий человек»

(ПФЧ). Установлены отрицательные связи средней силы с переменными,

отражающими все стадии выгорания (ВФН, ВФР, ВФИ), и переменной

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» (ВПСН). Симптом

«Психосоматические и психовегетативные нарушения» отражает уровень

таких проявлений, как нарушения работы ЖКТ, сердечно-сосудистой си-

стемы, расстройства сна и пищевого поведения, злоупотребление ПАВ

[Чутко, Козина, 2014]. Исследования и отечественных, и зарубежных уче-

ных показывают, что человек, который осознает свои внутренние конфлик-

ты, конгруэнтно выражает свои эмоции, чувства, мысли, не испытывает

угрозы, сталкиваясь с жизненными трудностями, имеет более развитую спо-

собность к саморегуляции, менее подвержен психосоматическим заболева-

ниям [Субъект труда и организационная ... , 2019].

Результаты проведенного исследования демонстрируют взаимосвязь

показателей уровня профессионального выгорания с показателями удовле-

творенности трудом и полноценно функционирующего человека и позволя-

ют говорить о том, что чем выше уровень показателей удовлетворенности

трудом и полноценного функционирования, тем ниже уровень профессио-

нального выгорания. Таким образом, меры психологического воздействия,

направленные на улучшение внутриорганизационных и личностных состав-

ляющих удовлетворенности трудом, а также развитие личности специалиста

социальной сферы, будут способствовать предотвращению и/или снижению

проявлений симптомов профессионального выгорания, тем самым повышая

уровень жизни не только самого работника, но и обращающихся за соци-

альной помощью граждан.

Выводы

1. Проблема профессионального выгорания остается одной из актуаль-

ных для психологии труда и организационной психологии в России и за ру-

бежом. Профессиональному выгоранию подвержены работники разных спе-

циальностей, однако специалисты помогающих профессий (профессий «че-

ловек – человек») входят в группу риска, так как симптомы данного состоя-

ния отмечаются более чем у 85 % работников этой сферы.

2. В настоящий момент психологическая наука находится на третьем

этапе развития представлений о состоянии профессионального выгорания, в

рамках которого фокус внимания исследователей смещен на исследование

сильных сторон личности и их роли в предотвращении выгорания.

3. Среди факторов, вызывающих состояние профессионального выго-

рания, выделяются следующие: психосоциальная рабочая среда, социально-

демографические / профессиональные характеристики, социальные отноше-

ния вне работы, образ жизни и особенности личности работника.

4. Исследование взаимосвязи профессионального выгорания работни-

ков социальной сферы (n = 338) с уровнем удовлетворенности трудом и по-

казателями полноценно функционирующего человека с использованием ко-

эффициента ранговой корреляции r-Спирмена позволило выделить четыре

блока (наиболее нагруженных элементов плеяды): «Удовлетворенность тру-

дом общая»; «Удовлетворенность условиями труда»; «Удовлетворенность

взаимоотношениями с сотрудниками»; «Полноценно функционирующий

человек». Все корреляционные связи в указанных блоках значимы на уровне

p ≤ 0,01.

5. Полученные результаты исследования могут быть использованы для

снижения уровня профессионального выгорания специалистов социальной

сферы посредством повышения